本文来自微信公众号:游荡在东北(ID:WanderingDongbei),作者:杨二史密斯,原标题:《日本在东北留下的痕迹》,日本通经授权发布。

日本在东北留下的痕迹

日本开拓团

在东北,如果你不去刻意追踪历史的话,日本并没有太大存在感,但要是主动去寻找,你会发现日本在东北留下的痕迹无处不在。

写这个主题的时候,我想起来,在我身边还有一点和日本有关的事。

我大舅姥爷,也就是我姥姥的哥哥,收养过一个日本孤儿,是个女孩。小时候我去他家,在柜子上的镜子相框里看过那个小姑娘的照片。

我记得她是一个人站着,是靠着还是把着一棵树,具体姿势长相记不太清楚了。这个日本姑娘后来离开了中国。我听家里人说,她回到日本后,还会寄钱过来给我大舅姥爷。

关于日本遗孤的事,有一部电视剧讲过,是孙俪主演的,叫《小姨多鹤》。讲述了抗战结束后滞留在中国东北的日本女子多鹤,与一个中国普通家庭之间长达三四十年的情感纠葛。

据统计,1945年日本战败撤退后,约有5000名日本孤儿留在了中国。这些孤儿大都是“日本开拓团”的后代。所谓开拓团,即是日本向东北地区的先遣移民,有将近20万人。

而按《向满洲移住农业移民百万户》计划,为了彻底占领东北,日本曾计划用20年的时间,向东北移民500万人。

20年!500万人!

真是不敢想象,如果日本不那么贪婪,妄图鲸吞整个东亚,在那时部分国家已经承认伪满洲国的情况下,我们的近代史会是怎样的走向。

伪满时期铁路网

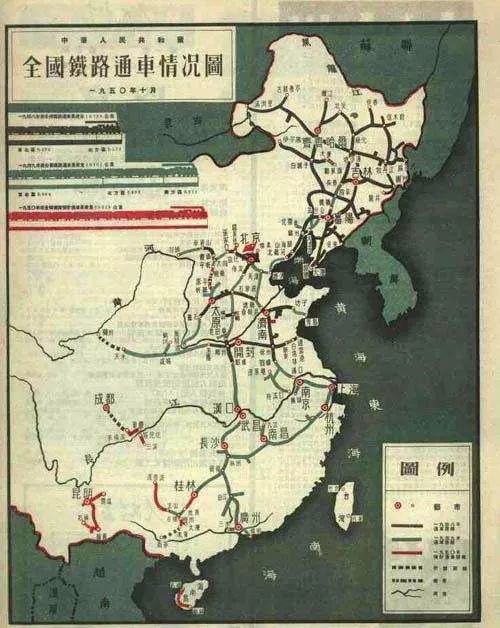

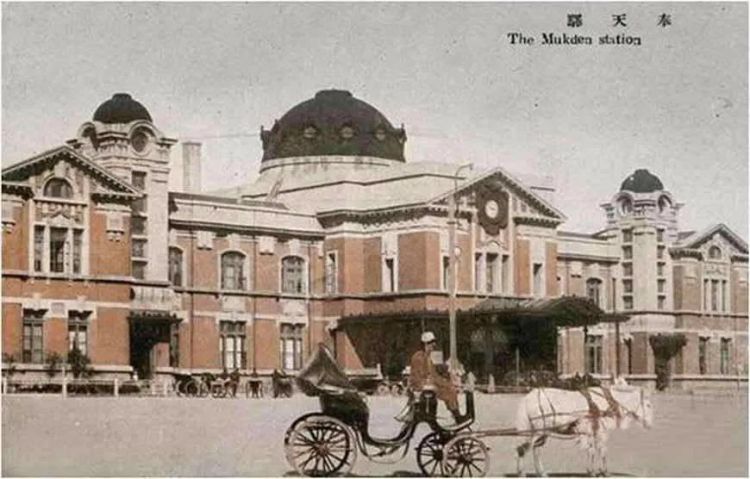

日本当年在东北确实是下了狠劲的,这一点在东北的铁路网建设方面体现得最为直观。

我家在黑龙江的东部,每次出远门,都要走从佳木斯到哈尔滨的铁路,这条铁路叫绥佳线,是伪满时期修的。在2018年哈佳快速铁路通车之前,它是哈尔滨直接通往黑龙江中东部唯一的铁路。

而东北未通高铁的一些边境地区,比如中俄边境的黑河、密山、虎林,中蒙边境的阿尔山,中朝边境的临江和集安,几乎都还延续着伪满时期的铁路格局。

对比日本撤离前(1945)、建国初期(1950)和现今东北的铁路线,可以很明显地看到,当时东北的铁路网相较其它地区密度高很多。所以在基建这一块,不能否认,日本确实为东北打下了很好的基础。

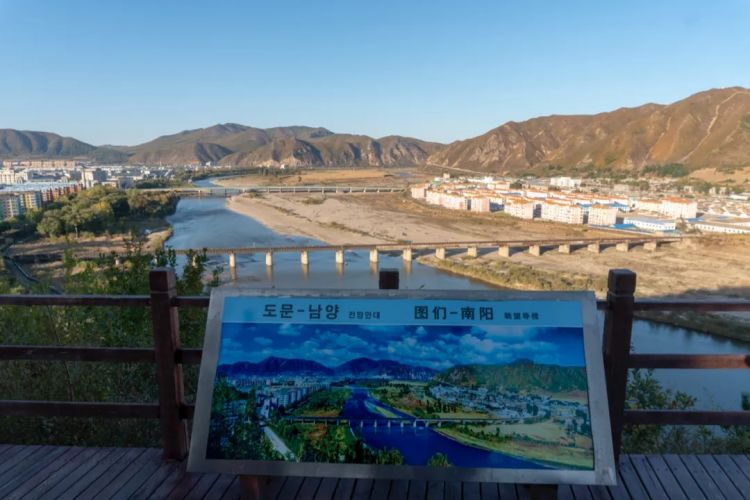

除了东北内部,中朝跨境的铁路,也大多是在伪满时期所建。中朝边境的城镇,从北边的图们、开山屯、长白、临江到南边的集安、河口、丹东,都有通向对岸的铁路桥。

日本当年在中朝之间修这么多的铁路,一方面是为了快速将东北的资源运回本国,另一方面是想打造“满鲜一体化”,也就是我们经常调侃的那个“大东亚共荣圈”中的一部分。

抗战结束75年了,现在再来看“满鲜一体化”,这不正是如今很多人翘首以盼,期待着可以盘活东北经济的方式吗:

等朝鲜改革开放,从丹东修一条高铁直抵首尔,又可以从珲春由图们江出海到日本,直接打通东北经济发展的任督二脉,再加上中日韩自贸区,东北瞬间飞黄腾达……

当然以上畅想和日本的“满鲜一体化”,在形式途径和本质上是完全不同的。但是从表象和结果上,确实追求的都是“一体”和“共荣”。

长春超越东京

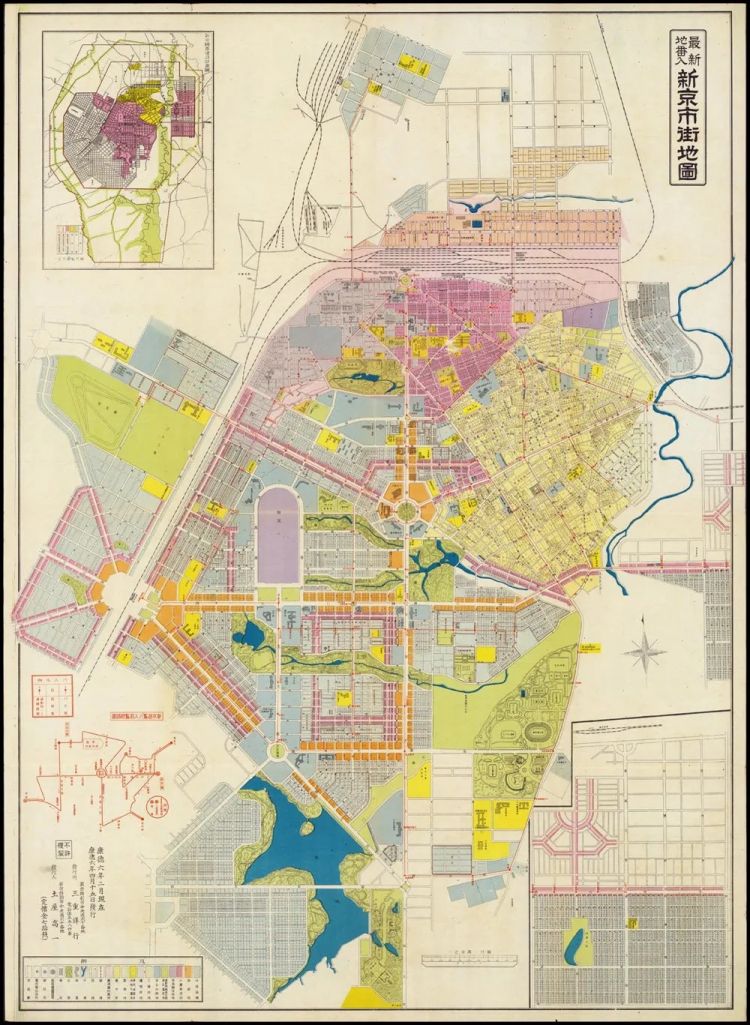

除了铁路,日本在东北还有宏大的伪满洲国都城建设计划。

新京,也就是长春,是那时伪满洲国的首都,日本人当年拟了个《大新京都市计划》。

这份计划借鉴了巴黎的城市发展模式,想要把长春打造成百万人口规模,风格上接近澳大利亚堪培拉的花园城市。

这是个野心很大又很精细的计划,从城市的道路、排水系统到公园绿地和城市建筑样式等等,涉及城市生活的每一处细节,都做好了安排。

待到日本撤离前,长春也确实部分实现了《大新京都市计划》。1941年时长春人口已经超过50万,随后几年人口控制在100万左右。那时的长春,其城市现代化程度一度超越了日本首都东京。

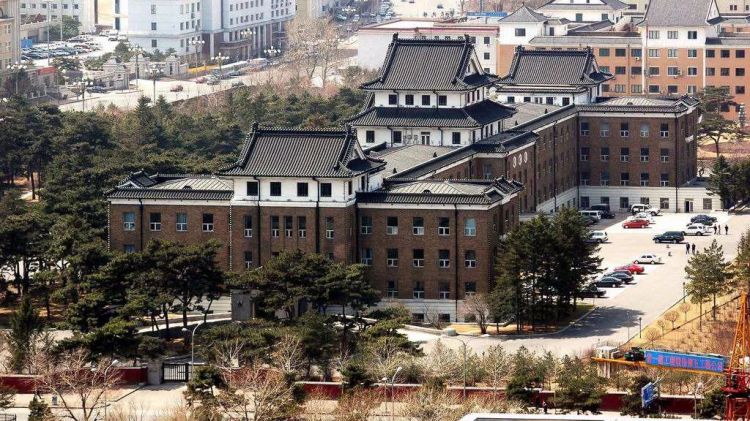

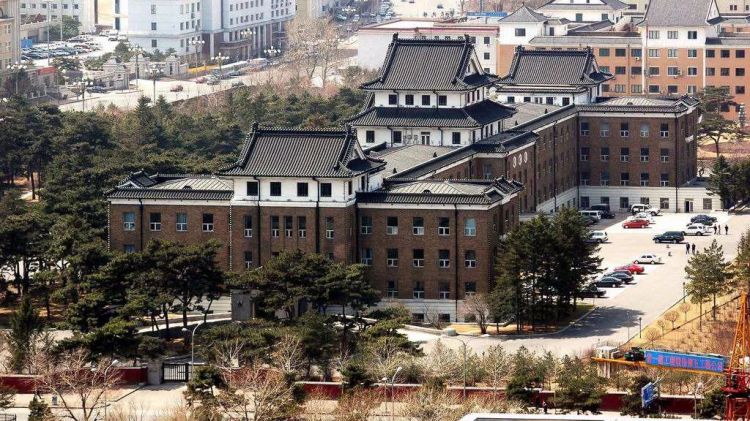

作为伪满洲国的首都,长春自然保留了很多日本的痕迹,街头上无处不在日式风格的建筑。

最显眼的就是新民大街上的“一院四部一衙”,这种建筑风格被称为“满洲式”也叫“兴亚式”,是伪满时期出现的一种特殊的建筑样式。简单来说,就是盖着中式或日式“大屋顶”,同时掺杂西式风格的建筑。

长春的日式建筑除了“满洲式”风格,还有大量的现代主义建筑。

东北F4城市,哈长沈大,除了哈尔滨受俄罗斯影响,另外三个在城市建筑风格上都是受日本影响较重。

殖民建设为了方便掠夺

伪满时期,东北发展得确实不错,不过这建设不是为了东北和东北人民,而是为了更好地殖民和更方便快捷地掠夺资源。

还记得我前面说的那条从佳木斯到哈尔滨的铁路吗,那条铁路很有意思。按理说佳木斯作为黑龙江东部最大的城市,与省会哈尔滨之间的铁路,其修建路线应该是尽量最短最快。

可是这条铁路却反其道而行之,放着松花江平坦的谷地不走,它竟然从三江平原上的佳木斯绕进了小兴安岭的大山里,而且沿途经过的站点除了绥化都是些小城镇。

以前我一直不理解设计人员的脑回路,后来知道是日本人修的,我就明白了。之所以火车要拐进小兴安岭,是为了那里的森林资源,而铁路到佳木斯后又修到鹤岗,又因为那里有煤矿。

日本人当年修铁路,主要目的不是改善当地交通,方便人员往来,而是哪里有资源铁路就到哪里。所以本溪、阜新、抚顺、辽源、吉林、鹤岗、鸡西这些产煤产铁有水利资源的地方都通上了铁路。

本溪的本溪湖煤铁矿,是中国现存最早的煤铁厂矿遗址,厂里有个亚洲现存最早的炼铁高炉,这是日本人早早就看上的地方。从1905年日俄战争时期,日本人就在这里进行了煤矿开采,后来又采了铁矿,设立了公司,也就是现在本钢的前身。

在阜新和抚顺都有大型的露天煤矿,不同时期在规模上轮流当过亚洲之最,它们也都是日本人开发的。

每年冬季吉林市的松花江畔都会出现雾凇,这个雾凇的缔造者其实也是日本人。因为日本当年在松花江上游修了一座丰满水电站,水电站冬季放水,水汽上升挂在树上,就形成了雾凇。

可以说东北的资源型城市背后几乎都有日本的影子,而这个影子所带来的不是城市的发展和生活的富裕,而是极其惨痛的历史。

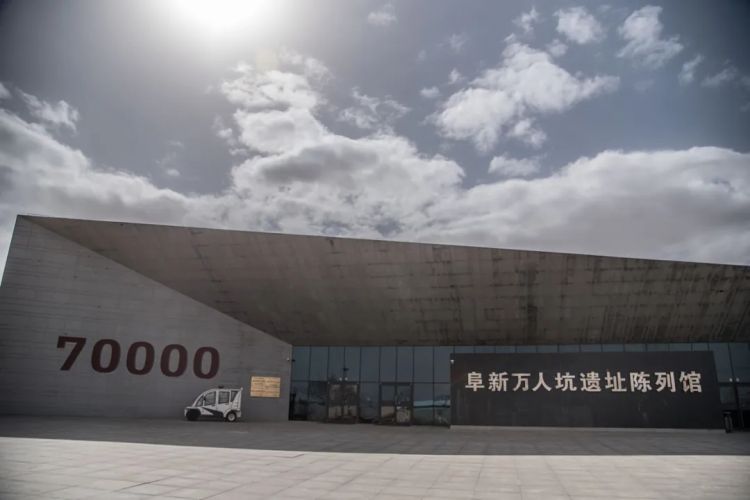

整个东北有15个万人坑,日本当年每开个煤矿,每建个大型设施,都会带来一个万人坑。

前面所说的,阜新、辽源、鹤岗、鸡西这些煤矿城市以及带来雾凇的丰满水电站附近,都有一个堆着中国劳工遗骨的大坑。我现在写的所有日本在东北的遗迹,这背后都是中国劳工的累累白骨。

万人坑、要塞、731部队

日本为了保护自己的殖民成果:无限的劳力和侵占的资源,以及准备下一步入侵苏联,在中俄蒙边境修了大大小小十几个军事要塞。这其中规模最大最出名的,是虎头要塞和东宁要塞。

虎头要塞,整个工程全部挖在完达山中,规模巨大。走在里面,就像是一座城堡,起居室、盥洗室、医务室等等一应俱全。

可是内部的环境极其阴冷潮湿,只是在里面呆了一会儿就很不舒服。无法想象当时修建要塞的劳工是何等的艰辛。而伴随着这样一项大的工程完工,就又会诞生一个万人坑。

说到日本殖民时期对中国人的残忍,我想到东北还有一个日本的痕迹,位于哈尔滨平房区的731细菌实验室。

我早就听说过这里,可是一直没去。后来上学时的日本教授岛本来哈尔滨,想要我陪他去看一下,我这才去了。

当时日本教授和他老婆两个人在每个展区都认真地观看,我在前面快速的扫了一圈就出去了。

不舒服,特别的不舒服,感觉心口像压着一块石头,闷得喘不出气。过了很长时间,岛本教授才参观完。

我坐在车上的副驾驶,看着他们和博物馆的工作人员寒暄鞠躬了好一会儿,才一路小跑的回车里来。

他们进车的一瞬间,我就感觉气氛有些尴尬,我刚想说,看完了,那咱们走吧。

岛本教授就从后面碰了下我的肩膀,跟我和司机说,对不起,他老婆也连声说对不起。

他这一说,我更尴尬了,我不知道是该回答,没事,没关系,还是it’s ok,似乎什么回答都不合适。后来我回头尬笑了一下,但是确切说了什么不记得了。

那时是2013年,中国的GDP早就超过了日本。

虽然我成长在中国经济艰难爬坡的时代,也经常接受各种抗日宣传教育,可是在我心里,并未把日本当作一个还似曾经那样的大国,想要报复他,需要他道歉。因为道歉是强者对弱者的安慰,而此时的我们已经足够强大。

现在是2021年,当我们拥有实力带来的自信,面对日本在东北的遗迹,无论是任何事物、任何形式,终于可以坦然面对,实事求是,而不用战战兢兢,带着镣铐起笔。

本文来自微信公众号:游荡在东北(ID:WanderingDongbei),作者:杨二史密斯,原标题:《日本在东北留下的痕迹》,日本通经授权发布。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 游荡在东北(ID:WanderingDongbei) 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论