作者:而今

说到电影,大家肯定都知道“春节档”这个概念。在中国,每逢农历新年,电影院里总是热闹非凡,大片扎堆上映,票房数字蹭蹭往上涨,成了每年电影市场的一大盛事。从2023年春节的《满江红》和《流浪地球2》双双突破40亿票房,到今年的《哪吒2》席卷全国,简直可以说是一场全民狂欢。

可要是把视线转向东边的邻居日本,你会发现一个很有意思的现象:日本似乎并没有一个明确的“新年档”。曾经风靡一时的“正月映画”(日本对年末年初上映电影的称呼)如今正在渐渐淡出人们的视野。这是怎么回事呢?

难道日本人不爱在新年看电影?还是有什么更深层次的社会变迁在背后悄悄起作用?今天咱们就来聊聊这个话题,扒一扒中日两国电影档期的历史和社会背景,看看这背后藏着哪些有趣的故事。

从“寅次郎”到“哥斯拉”,

日本正月映画的黄金时代

要说日本的“正月映画”,得先把时间拨回到上世纪七八十年代。那时候,日本的电影市场在年末年初可是有一波高潮的。提到“正月映画”,很多人脑海里第一个蹦出来的就是《寅次郎的故事》。

这部系列电影从1969年开始,几乎成了日本新年的国民级保留节目。尤其是从第9作起,每年固定在盂兰盆节和年末上映两部,后来逐渐演变成年末独占,到第48作为止,连续几十年没断过。寅次郎那乐天派的性格,带着观众走遍日本各地,简直就是新年里的一道风景线。那会儿的日本人,看寅次郎就像咱们过年下影院一样,成了习惯,也成了仪式感的一部分。

除了“寅次郎”,日本的正月映画还有不少其他“常客”。比如七八十年代,经常会有以当红偶像为主角的电影在这个时段上映,吸引年轻观众走进影院。到八十年代末到九十年代,《哥斯拉》系列也加入了正月档的阵营,每年年末推出一部新作,怪兽大战的场面成了新年里的一大看点。

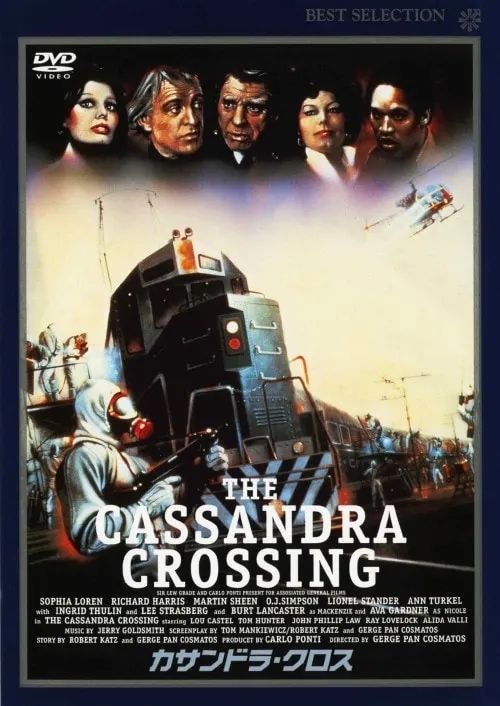

不仅如此,洋画(日本对外国电影的称呼)也在正月档大放异彩。像《泰坦尼克号》、《星球大战》这样的超级大片,很多也都是12月上映,横扫票房榜,成了年度话题。1976年的《金刚》和《卡桑德拉大桥》还上演了一场宣传大战,双双赚得盆满钵满,至今在日本电影圈里传为佳话。

那时候的正月映画,不光是电影本身,更像是一种社会现象。年末年初,大家放假在家,外面天寒地冻,电影院就成了个暖和又热闹的去处。看电影这件事,带着点庆祝的味道,和新年的气氛特别搭。日本人喜欢在固定时间做固定的事,这种规律性也让正月映画成了文化传统的一部分。可到了今天,这种热闹劲儿好像慢慢散了。

中国春节档的崛起:

从贺岁片到全民狂热

反观中国,春节档的形成其实是个挺新鲜的事儿。说起来,咱们的春节档是从“贺岁片”这个概念开始的。上世纪90年代末,冯小刚的《甲方乙方》《不见不散》打响了贺岁片的第一炮。那时候的电影市场还不像现在这么火爆,但这些轻松幽默的电影正好迎合了过年时大家想放松一下的心情。

到了2000年代,《英雄》《十面埋伏》这样的大制作开始加入,贺岁片的规模和影响力逐渐扩大。再后来,随着中国经济腾飞,城市化加速,电影院成了越来越多人的娱乐选择,春节档的概念也就顺势成型了。

尤其是2010年后,春节档彻底变成了“兵家必争之地”。2019年的《流浪地球》票房超46亿,2021年的《你好,李焕英》冲到54亿,2025年的《哪吒2》更是把纪录刷到新高度。这些电影不光票房高,还往往带着浓浓的“年味儿”——要么是合家欢的喜剧,要么是震撼人心的大片,总之就是要让观众觉得“值回票价”。

这背后,是中国社会的一个大变化:春节不再只是走亲访友、吃吃喝喝的传统节日,而是变成了一个全民消费的黄金周。看电影成了新年里的一项“新民俗”,影院门口排长队买票的场景,甚至有点像以前庙会上的热闹劲儿。

日本正月映画的衰退:

生活方式的悄然改变

日本的正月电影却没能像中国春节档这样越烧越旺,反而渐渐冷却了。这里面有几个原因值得琢磨。首先,是生活方式的改变。过去,日本人的新年是个高度仪式化的时间段。初诣(新年初次参拜神社)、新年料理、讨压岁钱,这些传统活动占满了假期,大家的时间表被安排得满满当当。看电影作为一种“额外娱乐”,自然就融进了这个节奏里。尤其是《寅次郎的故事》这样的电影,寅次郎四处旅行的设定,和日本人盂兰盆节和新年回老家的习惯不谋而合,特别有共鸣。

可到了21世纪,日本社会变了。年轻人不再那么执着于传统,年味儿淡了,假期活动也变得更自由、更多元。有人选择出国旅游,有人窝在家里打游戏,还有人干脆把新年当普通假期过。电影院不再是唯一或首选的娱乐场所,新年就去电影院的想法也就慢慢消失了。这种“分散型”生活方式的转变,让正月电影失去了当年的凝聚力。

再一个原因,是电影行业的变化。以前,正月电影靠的是固定节目的力量,像寅次郎、哥斯拉这样的系列片,每年准时上映,大家都知道去看什么。可现在,日本本土电影市场竞争激烈,系列片的吸引力下降,新IP又很难复制当年的辉煌。加上好莱坞大片的影响,档期安排变得更灵活,不再非得挤在12月。

比如2023年的《哥斯拉-1.0》大获成功,但它是11月上映的,压根没往“正月档”靠。反过来,像《阿凡达:水之道》这样的大片,年末上映却票房平平,说明光靠档期已经带不动热度了。

流媒体的冲击:

正月电影的“新归宿”?

还有个绕不开的因素,就是流媒体的崛起。这几年,Netflix、Apple TV+这样的平台彻底改变了电影的发行方式。2023年12月,Netflix推出了《反叛之月:火之女》,一部太空歌剧风格的科幻大片。如果放在以前,这绝对是正月电影的热门候选,可现在它直接上线流媒体,观众在家就能看。同样,Apple TV+的《拿破仑》和《花月杀手》也是大制作,却没在影院掀起太大波澜。这种“院线+流媒体”的模式,让传统正月电影的排他性被打破,观众的选择多了,影院的独特性自然就弱了。

中国这边,流媒体也在发展,但春节档的地位暂时还没动摇。可能是因为春节的社交属性更强,看电影不仅是娱乐,还是一种家庭活动,影院的环境和氛围是家里看电视比不了的。日本的新年虽然也有团聚,但更多是安静的、仪式化的相处,看电影的“集体感”没那么突出,所以流媒体的冲击对正月电影的影响更大。

中日差异的根源:

节日与社会的互动

说到这儿,不妨想想中日两国节日的不同逻辑。中国春节是个“动”的节日,热热闹闹,消费升级后,看电影成了“动”的一部分。日本的新年则是“静”的,更多是反思和祈福,娱乐活动反而显得次要。这种文化底色,决定了两国电影档期的命运。中国的春节档是社会变迁的产物,城市化、消费主义和娱乐需求的叠加,让它成了一个现象级的存在。而日本的正月电影,曾经是昭和时代生活节奏的缩影,却在平成、令和年间的多元化浪潮中逐渐失去了立足点。

当然,也不是说日本完全没有“新年档”的影子。每年12月到1月,还是会有一些电影上映,像2023年的《旺卡》之类。但这些电影更多是“碰巧”赶上了档期,没能形成像中国春节档那样的品牌效应。或许对日本来说,正月电影的衰退并不是坏事,它只是反映了社会在变,人们的娱乐方式在变。

总的来说,中国有春节档,日本没新年档,不是谁比谁强,而是两国社会历史和文化习惯的自然结果。中国的春节档是新时代的产物,抓住了消费升级的东风,成了电影市场的金字招牌。日本的正月电影则像个老朋友,在时代变迁中慢慢退场,留下一段回忆。未来呢?随着流媒体越来越普及,中日两国的电影档期可能都会面临新挑战。春节档还能火多久?正月电影会不会以另一种形式回来?这些问题,谁也说不准。不过有一点可以肯定:不管是影院还是家里,只要有好电影,观众总会买账的。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论