本文来自公众号:日活(ID:Japan-Life),作者:一Hitomi,日本通经授权转载。

许多老年人,其实一生都没有真正独居过。从出生长大到结婚再到托举儿女带孙辈,始终生活在相互侵占空间的没有边界感的关系里。这样的经历,让他们害怕独处和独居,对老后的焦虑和对儿女的管控欲,也正是在这种环境中形成的。

他们无法想象一个人也能好好过日子,因此催婚催育的理由往往是“以后你一个人怎么办”。但一个人的老年,并不一定是孤单与无助的。

2013年,大阪门真市的一项针对60岁以上老人的调查发现,独居老人的生活满意度明显高于与家人同住的老人,烦恼度更低。二人同住(夫妇,有子女)的满意度最低,多代同堂虽满意度稍高,但烦恼度也随之上升。原因很简单,与不合心意的家人长期生活,比一个人更容易感到压抑和疲惫。

更为颠覆常识的是,没有子女的老人满意度最高,烦恼度和不安感最低;子女离得远的次之;子女离得近的反而满意度最低。东京的调查数据则显示,与子孙同住的老人自杀率最高,其次是与子女同住,独居者最低。这与大众的想象恰恰相反。

住在自己或熟悉或喜欢的地方,拥有真正信赖的朋友或亲密关系,能自由支配时间与生活方式,才是决定老年生活满意度的三大要素。

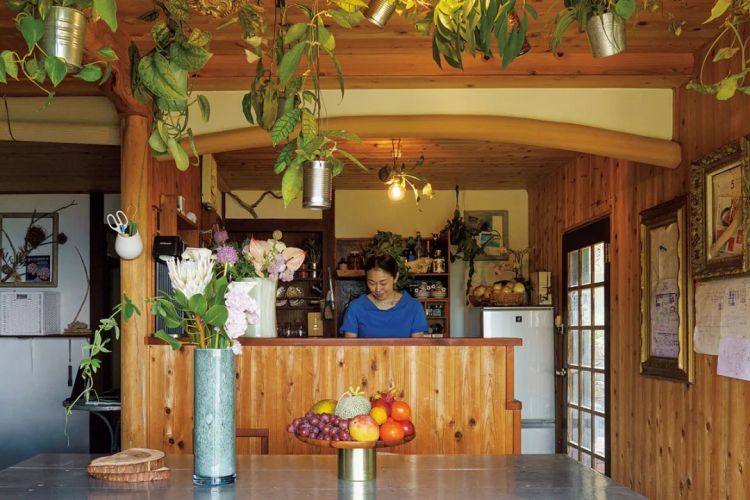

静冈县南伊豆,沿着陡峭的砂石路爬上山顶,眼前豁然出现一栋小小的木屋。屋前是浩瀚无垠的大海,屋后是郁郁葱葱的树林,仿佛走进了绘本中的世界。

这里没有自来水,需要开车一个半小时到天城山脉取水。山路陡峭、交通不便,种种让人望而却步的条件,但珠宝设计师山田绿还是毫不犹豫地买下了这个山头。

她得到了梦寐以求的海景视角和辽阔土地,开始亲手打造理想的家,拿着电锯砍树,开着挖掘机修路,但由于重型机械到不了山顶,新房的建造计划在中途被迫搁浅。

在那段时间里她也非常沮丧,似乎一切都脱离了最初的计划,但好容易找到了理想的土地,没道理不享受一下,于是她住进了原本打算拆掉的山间小屋,一个15年前由法国人手工建造的小木屋。

小木屋虽然不大,但宽敞的庭院可以视作她的厨房和餐厅。山田女士网购了一个小型的烤箱烤披萨,烤箱旁安置着木制长椅。她用当地捕捞的面条鱼和自家庭院采摘的山菜烤出的披萨招待朋友们。大家一边喝酒畅谈,一边欣赏海景。

这种独居不是孤立,而是与环境、与自己建立新的关系。

70岁的小前洋子,住在千叶县一栋50平米的小房子里。这是她在52岁那年亲手设计、选材、监督建造的房子。正方形结构,只有一居室。

在搬来这里之前,她一直生活在东京,直到40多岁时公寓改建,短暂搬入代替公寓,却被局促感压得喘不过气来。她意识到,随着年龄增长,租房会越来越难,于是决定自己盖一栋房子。

搬进来之后,她开始了之前从未尝试过的陶艺创作,做好的陶艺品尝试性拿到附近的小店里放置,如果侥幸能卖出去,就与店主三七分。这种勇气驱使下的尝试,让她结识了很多新朋友,也成为了大家眼中的陶艺家,甚至有了自己的小型陶艺展。

“这栋房子带我走到人生的分岔口,开启了另一条路。如果不是住在这里,我不会开始做陶艺,也不会认识现在这些朋友。”

独居并没有带来孤独,反而让她获得了更多自由与创造力。

对于缺乏独居经验的老一代来说,孤单是陌生的,独居是恐惧的。但对于我们中女一代来说,老后的独居也可以是一种解放,找回属于自己的空间、节奏和选择权。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日活 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论