本文来自公众号:日本物语(ID:Japanch),作者:虾酱,日本通经授权转载。

“少年强则国强,少年智则国智。” 这句话放在任何年代都不过时。一个国家能不能长远发展,看它对孩子的投入就能猜个七八分。日本的例子挺典型。这个岛国本就资源稀缺,却硬是靠教育和科技把自己推成了世界第三大经济体。我们提到日本,总会想起动漫、汽车、电子产品,但若真走进一所普通小学,可能最让人意外的,是孩子们看似平常的一顿午餐。

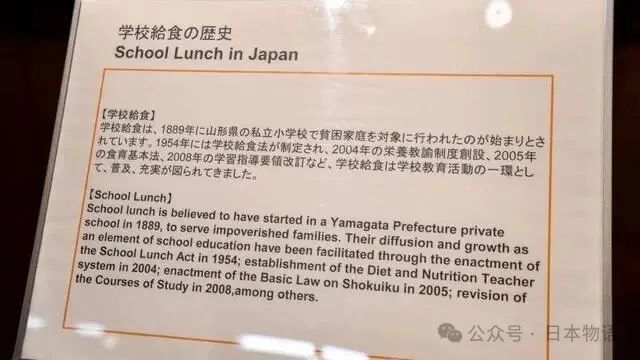

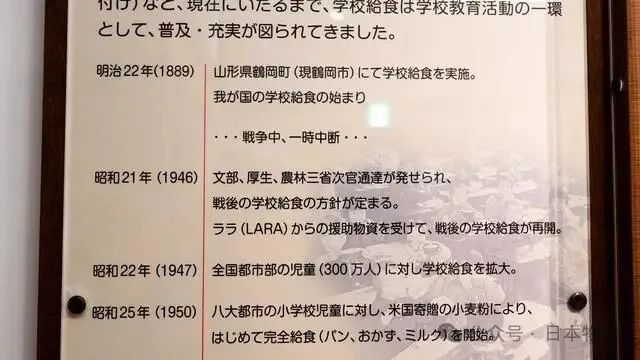

在日本,学校午餐被叫作“给食”。最早能追溯到 1889 年,最初只是一些寺庙或地方团体给贫困孩子提供简单的饭食。到 1932 年,日本政府专门出台了《学校给食临时施设方法》,算是为全国普及奠定了开端。1954 年,《学校给食法》正式颁布,把“营养、卫生、安全”写进法律,从此午餐成了中小学教育体系里不可或缺的一部分。

哪怕在战后最困难的日子,日本政府也会优先保证学校午餐。那时的食材并不丰富,甚至有赖于美国援助的小麦和奶粉,但能让孩子们吃上营养餐,被视为重建国家的起点。

后来随着社会稳定,午餐逐渐发展成“全科教育”的一环。今天你走进东京或乡下的一所小学,午餐都不只是吃饭,而是一场完整的“食育课程”。

比如在东京梅岛小学,孩子们的午餐不是在食堂,而是在教室里完成。值日生先去厨房推餐车,再分饭、分汤,动作娴熟,还要戴上口罩、穿上白大褂,看起来像小厨师。

等大家都端好了饭,双手合十,说一句“いただきます(我开动了)”,才开始用餐。餐后,餐具要自己清理,垃圾分类后再送回后厨,整个教室很快恢复整洁。45 分钟的午餐,既是吃饭,也是一次社会化训练。

食材搭配更是讲究。营养师会提前一个月设计好食谱,主食多为米饭或面包,再配上两三样主菜、蔬菜、汤和牛奶,有时还有甜点。春天可能会有嫩笋,秋天少不了红薯和秋刀鱼,到了孩子生日,厨师还会准备果冻或小蛋糕。说白了,孩子们每天都能在餐桌上感受到季节和节日的变化。

在日本,营养师可不是可有可无的岗位。法律规定,学生超过 600 人的学校,必须配备专职营养师,而且这些人要通过国家营养教谕考试,拿到类似公务员的身份。待遇也不低,根据日本厚生劳动省的数据,高中教师年收入能达到 700 万日元,营养师作为“教育人员”,同样享受编制。换句话说,孩子们每天吃的这口饭,有国家层面的制度在托底。

更有意思的是,日本社会还把“午餐”变成了一种文化记忆。埼玉县北本市就有一座“给食历史展览馆”,展示了一百多年来的学校菜单,连餐具、食谱单子都保存下来。

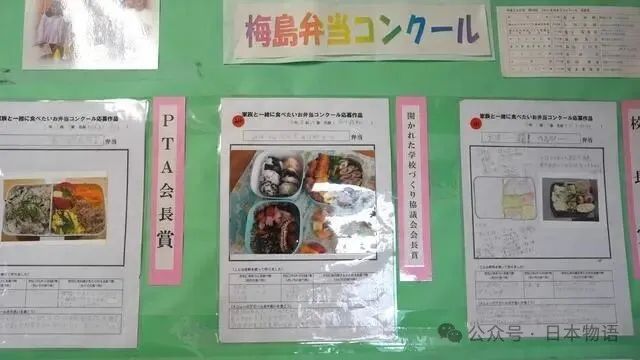

每年一月,全国还会办“学校午餐周”,邀请家长和社会人士进校体验。很多孩子暑假作业里还有“家庭便当设计”,最后被选中的作品能直接进到校园午餐菜单。对孩子们来说,午餐不是流水线的配给,而是带着参与感和仪式感。

日本人对食品安全的谨慎,也在午餐里体现得淋漓尽致。过去有“检食”制度,校长要提前试吃,被戏称为“毒见”。

直到今天,依然保留着类似流程。2024 年,冈崎市一所小学的校长尝出饭菜有异味,果断叫停,最后确认是大肠杆菌污染,避免了一场群体性食物中毒。再加上严格的操作标准:不得使用冷冻肉和冷冻蔬菜,厨师每日消毒体检,饭菜必须在两小时内完成配送。严苛到有些“过头”,但效果摆在那里。

这种坚持也带来了看得见的成果。上世纪初,日本人的平均身高普遍偏低,而今天,日本青少年的平均身高比百年前增加了十公分。体育成绩也反映出差距,根据近年数据,我国学生在 50 米短跑、握力、立定跳远等项目上落后于日本同龄人。体能提升当然有多方面原因,但学校长期重视营养供给和体育教育,肯定是关键因素之一。

把视野再放大些,会发现日本的做法不是孤立的。美国的校园午餐长期饱受诟病,薯条和汉堡一度是标配,甚至有“披萨是蔬菜”的荒唐政策。韩国则在午餐里坚持配泡菜,把饮食文化搬进学校。新加坡也借鉴了日本经验,强化食品安全和营养平衡。对比下来,能看出日本的午餐不仅是营养,更是一种教育理念和国家意志。

当然,日本学校午餐也不是免费的,大部分成本由政府承担,家庭只需出象征性费用,实在困难的家庭则由社会福利兜底。正因为有财政支持,才能保证城乡学生几乎无差别地享受到营养餐。

说到底,一顿午餐的背后,折射的是国家的治理能力与社会的态度。日本人愿意在这件“小事”上较真,把它做成百年传统,也正是这种长期主义,让一个资源贫乏的岛国维持了教育和社会的活力。

孩子们每天吃的这口饭,或许没有什么山珍海味,但吃进去的,是秩序、责任、感恩,还有一点点对未来的信心。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本物语(ID:Japanch) 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论